超幾何分布において,\(N \rightarrow \infty,~\frac{M}{N} \rightarrow p\)とすると,\(2\)項分布\(Bin(K,p)\)に収束する.\[\lim_{N \rightarrow \infty}P(X=x | N,M,K)=\left(\begin{array}{c} K \\ x \\ \end{array} \right)p^{x}(1-p)^{K-x}\]

証明

\[

\begin{align}

&P(X=x | N,M,K)\\

=&\frac{\left(\begin{array}{c} M \\ x \\ \end{array} \right)\left(\begin{array}{c} N-M \\ K-x \\ \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} N \\ K \\ \end{array} \right)}\\

=&\frac{\frac{M!}{x!(M-x)!}\frac{(N-M)!}{(K-x)!(N-M-(K-x))!}}{\frac{N!}{K!(N-K)!}}\\

=&\frac{K!(N-K)!}{N!}\frac{M!}{x!(M-x)!}\frac{(N-M)!}{(K-x)!(N-M-(K-x))!}\\

=&\frac{K!}{x!(K-x)!} \times \frac{1}{N(N-1)\cdots(N-(K-1))}\\

&\times \frac{M(M-1)\cdots(M-(x-1))}{1}\\

&\times \frac{(N-M)\cdots (N-M-(K-x-1))}{1}\\

=&\left(\begin{array}{c} K \\ x \\ \end{array} \right)\frac{\overbrace{M(M-1)\cdots(M-(x-1))}^{x\text{個}}\times\overbrace{(N-M)\cdots (N-M-(K-x-1))}^{K-x\text{個}}}{\underbrace{N(N-1)\cdots(N-(K-1))}_{K\text{個}}}\\

=&\left(\begin{array}{c} K \\ x \\ \end{array} \right)\frac{\frac{M}{N}(\frac{M}{N}-\frac{1}{N})\cdots(\frac{M}{N}-\frac{x-1}{N})\times(1-\frac{M}{N})\cdots (1-\frac{M}{N}-\frac{K-x-1}{N})}{1(1-\frac{1}{N})\cdots(1-\frac{K-1}{N})}\\

\rightarrow &~\left(\begin{array}{c} K \\ x \\ \end{array} \right)p^x(1-p)^{K-x}

\end{align}

\]

(証明終)

「ならば」の否定

\(a,~b\)を有理数とするとき,\(\sqrt{3}\)が無理数であることを用いて,「\(a+b\sqrt{3}=0\)ならば\(a=0\)かつ\(b=0\)」であることを証明せよ.

定番問題です。解答を見ると,次のように始まります。

\(b\neq 0\)とすると…

賢明な生徒であればここで「背理法かな?」気付くはず。それは正しいです。では,与えられた命題「\(a+b\sqrt{3}=0\)ならば\(a=0\)かつ\(b=0\)」の否定が「\(b\neq 0\)」ということでしょうか?…うーん明らかに違う気が。。

「\(a+b\sqrt{3}=0\)ならば\(a=0\)かつ\(b=0\)」の否定がどうなるかに注意しつつ,証明を作ってみます。与えられた命題は論理記号を用いて「\(a+b\sqrt{3}=0\Longrightarrow a=0\land b=0\)」と書けることに注意して,

証明(その1)

\[\overline{ a+b\sqrt{3}=0 \Longrightarrow a=0 \land b=0}\]と仮定する.

\begin{align}

&\overline{ a+b\sqrt{3}=0 \Longrightarrow a=0 \land b=0}\\

\Longleftrightarrow~ &\overline{\overline{a+b\sqrt{3}=0} \lor (a=0 \land b=0)}&(\Rightarrow \text{の定義})\\

\Longleftrightarrow~ &a+b\sqrt{3}=0 \land \overline{a=0 \land b=0}&(\text{ドモルガンの法則})\\

\Longleftrightarrow~ &a+b\sqrt{3}=0 \land (a \neq 0 \lor b \neq 0)&(\text{ドモルガンの法則})\\

\Longleftrightarrow~ &(a+b\sqrt{3}=0 \land a \neq 0 ) \lor (a+b\sqrt{3}=0 \land b \neq 0)&(\text{分配法則})\\

\Longleftrightarrow~ &\left(1+\frac{b}{a}\sqrt{3}=0 \land a \neq 0 \right) \lor \left(\frac{a}{b}+1\sqrt{3}=0 \land b \neq 0\right)\\

\Longleftrightarrow~ &\left(\frac{-3b}{a}=\sqrt{3} \land a \neq 0 \right) \lor \left(-\frac{a}{b}=\sqrt{3} \land b \neq 0\right)\\

\Longleftrightarrow~ &\bot \lor \bot\\

\Longleftrightarrow~ &\bot

\end{align}

したがってもとの命題は正しい.

証明終

\(\bot\)は矛盾命題を表します。

…では,模範解答の「\(b\neq 0\)とすると~」は一体何をしているのでしょうか?これはおそらく以下のようだと思われます:

証明(その2)

\[

\begin{align}

&a+b\sqrt{3}=0 \Rightarrow b=0 \\

\overset{(\ast)}\Longleftrightarrow~&a+b\sqrt{3}=0 \Rightarrow a+b\sqrt{3}=0 \land b=0 \\

\Longleftrightarrow~ &a+b\sqrt{3}=0 \Rightarrow a=0 \land b=0

\end{align}

\]

であるから,\[a+b\sqrt{3}=0 \Rightarrow b=0\]を示せばよい.この命題を否定すると\[a+b\sqrt{3}=0 \land b\neq 0\]であるが,

\[a+b\sqrt{3}=0 \land b\neq 0\Longleftrightarrow\sqrt{3}=-\frac{a}{b} \land b\neq 0\]これは矛盾である.

証明終

上の証明における\((\ast)\)は,(直観的にはまあ明らか,ではありますが)\[(P\Rightarrow Q) \Longleftrightarrow (P\Rightarrow P \land Q)\]という論理式によります。いずれにしても,ならば(含意)の否定というものを学んでいない以上,上のような証明は作りようがない。いきなり「\(b \neq 0\)とする」なんて言われても納得しようがないし,安易に納得してはいけない。ちなみにこの解答の脚注にはこんな一言が載っています。「結論が\(p\)かつ\(q\)という命題を背理法を用いて証明するときは\(\overline{p}\)または\(\overline{q}\)のみを仮定して矛盾を導けばよい」…でもそうすべき理由とその方針が正しい理由は?

まあ,ある程度はブラックボックス化するのはやむを得ないとはいえ,ここは端折るところではないのでは…と思います。さもなければそもそも\(P\Rightarrow Q \land R\)なんて命題の証明なんて取り扱わないで欲しい。生徒に説明するとき誤魔化すハメになりほんと迷惑極まりない。

超幾何分布

意味:

\(M\)個のボールと\(N-M\)個の白いボールが入っている壺の中から\(K\)個のボールを無作為に非復元抽出で抽出する.赤いボールの個数が\(X\)であったとするとき,この\(X\)が従う分布.

確率分布:

\[P(X=x | N,M,K)=\frac{\left(\begin{array}{c} M \\ x \\ \end{array} \right)\left(\begin{array}{c} N-M \\ K-x \\ \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} N \\ K \\ \end{array} \right)},\quad x=0,1,\cdots,K\]

また,

\[\displaystyle \sum_{x=0}^{K}P(X=x | N,M,K)=1 \tag{1}\]

平均:

\[\displaystyle E[X]=\frac{KM}{N} \tag{2}\]

分散:

\[\displaystyle Var[X]=\frac{N-K}{N-1}K\frac{K}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right) \tag{3}\]

\((1)\)の証明

天下りではあるがここで\((a+b)^N=(a+b)^M(a+b)^{N-M}\)の両辺を展開し,その第\(K\)項の係数を比較する.

\[

\begin{align}

\text{左辺}=&(a+b)^N\\

=&a^0b^N {}_N \mathrm{C} _0 + a^1b^{N-1} {}_N \mathrm{C} _{N-1} + \cdots + a^Kb^{N-K} {}_N \mathrm{C} _K + \cdots + a^Nb^0 {}_N \mathrm{C} _{N}

\end{align}

\]

よって左辺第\(K\)項の係数は\({}_N \mathrm{C} _K=\left(\begin{array}{c} N \\ K \\ \end{array} \right)\).

\[

\begin{align}

\text{左辺}=&(a+b)^M(a+b)^{N-M}\\

=&(a^0b^M {}_M \mathrm{C} _0 + a^1b^{M-1} {}_M \mathrm{C} _1 + \cdots + a^Kb^{M-K} {}_M \mathrm{C} _K + \cdots + a^Mb^0 {}_M \mathrm{C} _{M})\\

&\times (a^0b^{N-M} {}_{N-M} \mathrm{C} _0 + a^1b^{(N-M)-1} {}_{N-M} \mathrm{C} _1 + \cdots + a^Kb^{(N-M)-K} {}_{N-M} \mathrm{C} _K + \cdots + a^Mb^0 {}_{N-M} \mathrm{C} _{N-M})

\end{align}

\]

この式を展開したときの第\(K\)項の係数は,

左の因数から\(a^0b^M {}_M \mathrm{C} _0\)を選び,右の因数から\(a^K b^{(N-M)-K} {}_{N-M}\mathrm{C} _K\)を選び,それらを掛け合わせたもの

左の因数から\(a^1b^{M-1} {}_{M} \mathrm{C} _1\)を選び,右の因数から\(a^{K-1}b^{(N-M)-(K-1)} {}_{N-M}\mathrm{C} _{K-1}\)を選び,それらを掛け合わせたもの

…

左の因数から\(a^Kb^{M-K} {}_M \mathrm{C} _K\)を選び,右の因数から\(a^0b^{N-M} {}_{N-M}\mathrm{C} _0\)を選び,それらを掛け合わせたもの

を足し加えることで,

\[

\begin{align}

&{}_M \mathrm{C} _0 {}_{N-M} \mathrm{C} _{K} + {}_M \mathrm{C} _1 {}_{N-M} \mathrm{C} _{K-1} + \cdots + {}_M \mathrm{C} _K {}_{N-M} \mathrm{C} _{0}\\

=& \displaystyle \sum_{x=0}^{K} {}_M \mathrm{C} _x {}_{N-M} \mathrm{C} _{K-x}\\

=& \displaystyle \sum_{x=0}^{K} \left(\begin{array}{c} M \\ x \\ \end{array} \right)\left(\begin{array}{c} N-M \\ K-x \\ \end{array} \right)

\end{align}

\]

となる.したがって,

\[\displaystyle \sum_{x=0}^{K} \left(\begin{array}{c} M \\ x \\ \end{array} \right)\left(\begin{array}{c} N-M \\ K-x \\ \end{array} \right)=\left(\begin{array}{c} N \\ K \\ \end{array} \right)\]

を得る.両辺を\(\left(\begin{array}{c} N \\ K \\ \end{array} \right)\)で割ることで

\[\displaystyle \sum_{x=0}^{K} \frac{\left(\begin{array}{c} M \\ x \\ \end{array} \right)\left(\begin{array}{c} N-M \\ K-x \\ \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} N \\ K \\ \end{array} \right)}= 1\]

すなわち

\[\displaystyle \sum_{x=0}^{K}P(X=x | N,M,K)=1\](証明終)

難しさの原因

松坂和夫先生の線型代数に,次のような命題があった.

\(V\)をベクトル空間とするとき,

実数\(c\)と\(V\)の元\(\boldsymbol{v}\)に対して,もし\(c\boldsymbol{v}=0\)が成り立つならば,\(c=0\)または\(\boldsymbol{v}=0\)

で,その証明の冒頭が,次のようなものだった.

\(c\boldsymbol{v}=0,c\neq 0\)とする.そのとき\(v=0\)であることを証明すればよい.

線型代数は理工系学部1年生,つまりほぼ高校生が学ぶ科目なので,ここで「?」となる人は少なくないと思う.

ここを論理式で記述してみます.「\(c\boldsymbol{v}=0\)が成り立つならば,\(c=0\)または\(\boldsymbol{v}=0\)」という日本語は,

\[c\boldsymbol{v}=0 \Longrightarrow c=0 \lor \boldsymbol{v}=0\]ということですから,これを同値変形してみます.

\begin{align}

&c\boldsymbol{v}=0 \Longrightarrow c=0 \lor \boldsymbol{v}=0\\

\Longleftrightarrow~ &\overline{c\boldsymbol{v}=0} \lor ( c=0 \lor \boldsymbol{v}=0 )&\qquad\text{(\(\Rightarrow\)の定義)}\\

\Longleftrightarrow~ &(\overline{c\boldsymbol{v}=0} \lor c=0 ) \lor \boldsymbol{v}=0 &\qquad\text{(結合法則)}\\

\Longleftrightarrow~ &(\overline{c\boldsymbol{v}=0 \land c\neq 0} ) \lor \boldsymbol{v}=0 &\qquad\text{(ドモルガンの法則)}\\

\Longleftrightarrow~ &c\boldsymbol{v}=0 \land c\neq 0 \Longrightarrow \boldsymbol{v}=0 &\qquad\text{(\(\Rightarrow\)の定義)}\\

\end{align}

となり納得できます.こうしてみるとやはり論理学あっての数学だなと改めて感じます.しかしこういった話題は数学系ならば大学初年度で扱うにもかかわらず高校段階では論理学を学ぶ機会はほとんどありません.理工系学部,とくに数学系志望者のために高校のカリキュラムにも論理学をもう少しまともに取り入れるべきではないでしょうか?公式の使い方だの数式処理の仕方に終始することももちろん大事ではありますが….「大学へ行って数学が分からなくなった」という学生(かつての自分含め)を量産する責任の一端は高校の授業・高校のカリキュラムにもある気がします.

余事象の独立性

事象\(\mathrm{A,~B}\)が独立であるとき,\(\mathrm{A^c,~B^c}\)は独立です.また,事象\(\mathrm{A,~B,~C}\)が独立であるとき,\(\mathrm{A^c,~B^c,~C^c}\)は独立です.証明は高校数学でもお馴染みの公式をガチャガチャやれば出来ます.では,一般の場合はどうでしょうか?

\[\mathrm{A_1,~A_2,~\cdots,~A_n}~\text{が独立}~\Longrightarrow \mathrm{A_1^c,~A_2^c,~\cdots,~A_n^c}~\text{が独立}\]

証明

\[\mathrm{A_1,~A_2,~\cdots,~A_n}~\text{が独立}~\Longrightarrow \mathrm{A_1^c,~A_2,~\cdots,~A_n}~\text{が独立}\cdots{(\ast)}\]が示せればよい.実際,もしこれが言えたとすると,

\[

\begin{align*}

\mathrm{A_1,~A_2,~\cdots,~A_n}~\text{が独立}~&\Longrightarrow \mathrm{A_1^c,~A_2,~\cdots,~A_n}~\text{が独立}\\

&\Longleftrightarrow \mathrm{A_2,~A_3~\cdots,~A_n,~A_1^c}~\text{が独立}\\

&\Longrightarrow \mathrm{A_2^c,~A_3~\cdots,~A_n,~A_1^c}~\text{が独立}\\

&\Longleftrightarrow \mathrm{A_3,~A_4,~\cdots,~A_n,~A_1^c,~A_2^c}~\text{が独立}\\

&\Longrightarrow \mathrm{A_3^c,~A_4,~\cdots,~A_n,~A_1^c,~A_2^c}~\text{が独立}\\

&\Longleftrightarrow \mathrm{A_4,~A_5,~\cdots,~A_n,~A_1^c,~A_2^c,~A_3^c}~\text{が独立}\\

&\Longrightarrow ~\cdots\\

&\Longleftrightarrow \mathrm{A_1^c,~A_2^c,~A_3^c,~\cdots,~A_n^c}~\text{が独立}\\

\end{align*}

\]

とできます.\((\ast)\)を示します.

\[

\begin{align*}

P(\mathrm{A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n})=&P(\mathrm{\Omega \cap A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n})\\

=&P(\mathrm{(A_1\cup A_1^c) \cap A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n})\\

=&P(\mathrm{(A_1 \cap A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n)\cup (A_1^c \cap A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n}))\\

=&P(\mathrm{A_1 \cap A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n)+P(A_1^c \cap A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n})\\

\end{align*}

\]

したがって,

\[P(\mathrm{A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n)=P(A_1 \cap A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n)+P(A_1^c \cap A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n})\]を得ます.仮定より,\(\mathrm{A_1,~A_2,~\cdots~,A_n}\)の独立性から,\[\mathrm{P(A_2)P(A_3) \cdots P(A_n)=P(A_1)P(A_2)P(A_3) \cdots P(A_n)+P(A_1^c \cap A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n})\]とでき,さらに変形すると\[\mathrm{P(A_1^c \cap A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n)=(1-P(A_1))P(A_2)P(A_3) \cdots P(A_n)}\]したがって\[\mathrm{P(A_1^c \cap A_2\cap A_3\cap \cdots \cap A_n)=P(A_1^c)P(A_2)P(A_3) \cdots P(A_n)}\]となり,\((\ast)\)が証明できました(証明終)

中間値の定理

\(f(x)\)が閉区間\([a,~b]\)で連続で,\(f(a)\neq f(b)\)ならば,\(f(x)\)はこの区間で\(f(a)\)と\(f(b)\)との中間の値をすべてとる.

「\(f(x)\)が閉区間\([a,~b]\)で連続で,\(f(a)\neq f(b)\)」を大前提として奉っておき(ここでは\(f(a) < f(b)\)とする),「\(f(x)\)はこの区間で\(f(a)\)と\(f(b)\)との中間の値をすべてとる」を論理式で記述すると \[\exists c \in [a,~b]\big[f(a) < k < f(b) \Longrightarrow f(c)=k \big]\] となる.言い換えれば(同値変形すれば), \[ \begin{align*} &\exists c \in [a,~b]\big[f(a) < k < f(b) \Longrightarrow f(c)=k \big]\\ \Longleftrightarrow~ & \exists c \in [a,~b]\big[f(a)-k < 0 < f(b)-k \Longrightarrow f(c)-k=0 \big]\\ \Longleftrightarrow~ & \exists c \in [a,~b]\big[F(a) < 0 < F(b) \Longrightarrow F(c)=0 \big] \end{align*} \] 最後の式は「\(F(x)\)が閉区間で\([a,~b]\)で連続で,\(F(a) < 0\)かつ\(F(b) > 0\)ならば,\(F(c)=0\)をみたす\(c\)がこの区間に存在する」となる.

\(F(x)\)が閉区間で\([a,~b]\)で連続で,\(F(a) < 0\)かつ\(F(b) > 0\)ならば,\(F(c)=0\)をみたす\(c\)がこの区間に存在する.

証明(田島一郎 解析入門 P99問5)

★解析学演習(デデキントの公理\(\Leftarrow\)上に(下に)有界なら上界(下界)の最小数(最大数)が存在)

\((A,~B)\)という切断を考える.仮定より\(A\)は上に有界だから上限\(\sup A=\alpha\)が存在する.この\(\alpha\)が,\(A,~B\)のどちらに属するかを場合分けして考える.

\((\mathrm{I})~\)\(\alpha \in A\)のとき.\(\alpha = \max{A}\)である.

\((\mathrm{I\hspace{-.1em}I})~\)\(\alpha \in B\)のとき.

まず,\(\alpha\)は\(A\)の上限であるから\[\forall \alpha’ <\alpha \exists x \in A \big[\alpha’ < x\big]\]が成り立つ.この任意の\(\alpha'(<\alpha)\)に応じて定まる\(x(\in A)\)を\(x_{\alpha’}\)とおくことにする.すると\(\alpha\)より小さい任意の\(\alpha’\)に対して\[\alpha’ < x_{\alpha’}\in A\]と書けることになる.ここで,切断の意味(\(A\)の元はすべて\(B\)のどの元よりも小さい)を考えると,\(x_{\alpha’}\in A\)は\(B\)のどの元よりも小さい.そんな\(x_{\alpha’}\)よりも小さい\(\alpha’\)も当然\(B\)のどの元よりも小さい.つまり\(\alpha’ \in A\)すなわち\(\alpha’ \notin B\)となる.\(\alpha’\)は\(\alpha\)より小さい任意の数であったことを思い出すと結局\[\forall \alpha’ < \alpha \big[\alpha’ \notin B\big]\]と書ける.これと最初の場合分け:\(\alpha \in B\)を合わせて考える.\(\alpha\)より小さい数,\(\alpha\),\(\alpha\)より大きい数,このうち「\(\alpha\)より小さい数」が\(B\)に属さず,\(\alpha\)が\(B\)に属しているから,\(\alpha\)が\(B\)の最小数となる.この二つの場合分けにより,切断\(A,~B\)において,「\(A\)に最大数がある」か「\(B\)に最小数がある」かのどちらかが起こることがわかる(デデキントの切断).

★解析学演習(デデキントの公理\(\Rightarrow\)上に(下に)有界なら上界(下界)の最小数(最大数)が存在)

(証明)

証明の流れは「①切断をつくる→②デデキントの公理から2通りの場合に状況が分類できる→③片方を仮定して矛盾を導く」

まず①.\(M\)の下界の集合\(A\)と,その他の数の集合\(B\)とする.するとこれは実数の切断となる.以下,その証明.\(b \in B\)をとる.これは定義より\(M\)の下界でないので,

\[

\begin{align*}

\overline{\text{\(b\)が\(M\)の下界}\hspace{8mm}}\Longleftrightarrow~&\overline{\forall x \in M\big[b \leq x \big]}\\

\Longleftrightarrow~&\exists x \in M\big[x < b\big]\\

\end{align*}

\]

この存在する\(x\)を\(x_0\)とおくと,

\[x_0 < b \tag{1}\]

が成り立つ.

また,\(a \in A\)をとると,\(a\)は定義より\(M\)の下界であるから

\[\forall x \in M \big[a \leq x\big]\]

\(x\)は任意だから先ほどの\(x_0\)を考えると

\[a \leq x_0 \tag{2}\]

が成り立つ.\((1),~(2)\)より,

\[a \leq x_0 < b \text{すなわち} a < b\]

が成り立つ.よって\(A\),\(B\)という組分けは切断となる.

➁デデキントの公理から,

(ア)\(A\)に最大数が存在し,\(B\)には最小数が存在しない.

(イ)\(A\)に最大数が存在せず,\(B\)には最小数が存在する.

という2通りの場合が考えられる.

③(イ)を仮定する.\(B\)に最小数が存在するので,これを\(\beta\)とおく.\(\beta \in B\)すなわち\(\beta\)は\(M\)の下界ではないから,

\[

\begin{align*}

\overline{\text{\(\beta\)が\(M\)の下界}\hspace{8mm}}\Longleftrightarrow~&\overline{\forall x \in M\big[\beta \leq x \big]}\\

\Longleftrightarrow~&\exists x \in M\big[x < \beta\big]\\

\end{align*}

\]

ここで,この存在する\(x\)を\(x_1(\in M)\)とおくと,

\[x_1 < \beta\]

が得られる.ここで,

\[x_1 < \beta’ <\beta\]をみたす\(\beta’\)を考える.\(x_1 < \beta’\)より,

\[\exists x \in M\big[x < \beta’\big]\]

と言えることになるが,これは\(\beta’\)が下界でないことを示している.すなわち\(\beta’ \in B\).

以上より,\(\beta,~\beta’\in B\)かつ\(\beta’ < \beta \)で,\(\beta\)は\(B\)の最小数であることになるが,これは矛盾である.したがって(ア)\(A\)に最大数が存在し,\(B\)には最小数が存在しないと言える.(証明終)

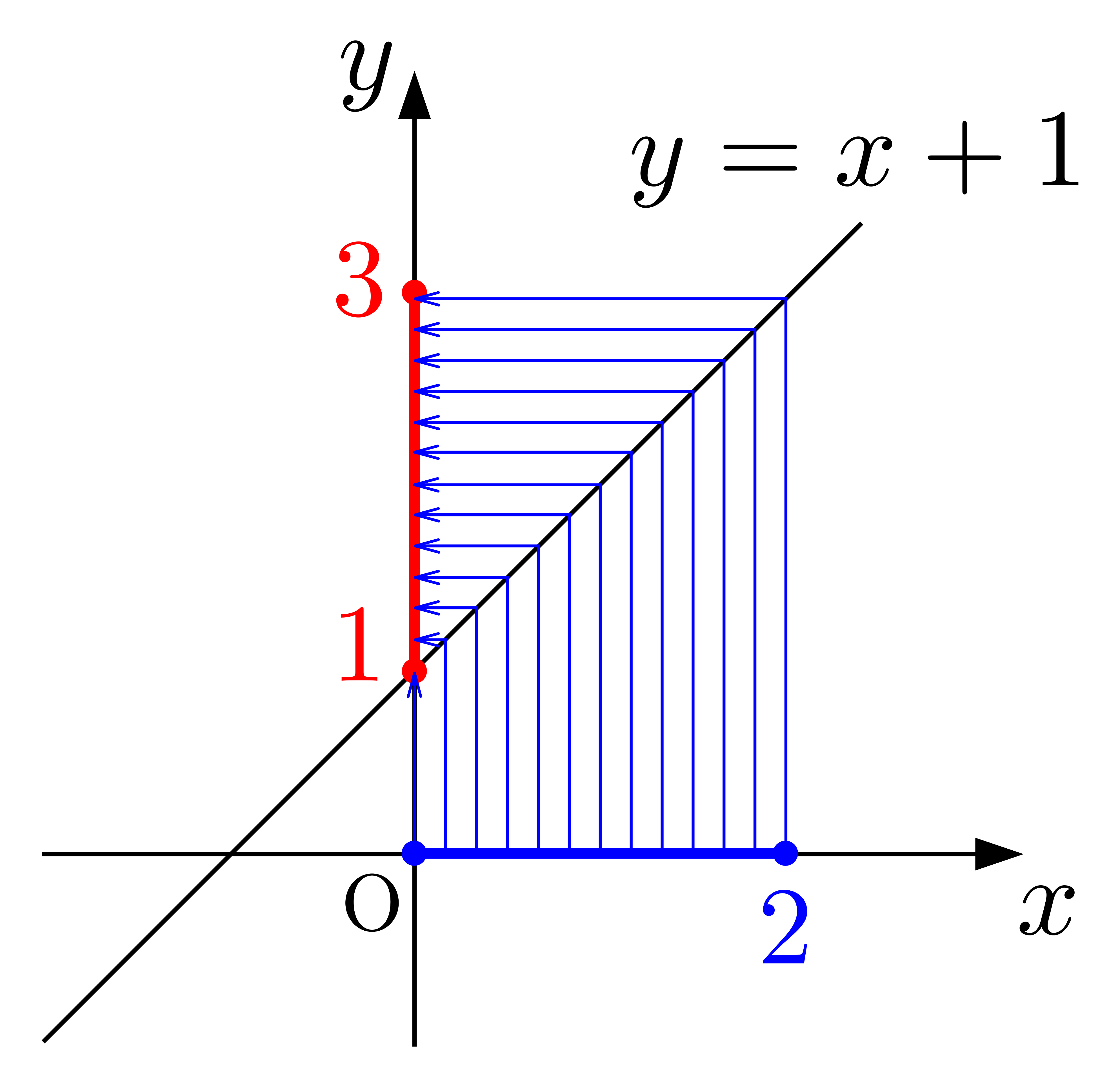

逆手流(存在条件に言い換える)

この問題を2通りの解法で解いてみます.

(解法1)

定義域\(0 \leq x \leq 2\)に属する\(x\)に対応する\(y\)を調べます.

\(x=0\)に対応する\(y\)は?\(y=0+1=1\).

\(\hspace{35mm}\vdots\)

\(x=1\)に対応する\(y\)は?\(y=1+1=2\).

\(\hspace{35mm}\vdots\)

\(x=2\)に対応する\(y\)は?\(y=2+1=3\).

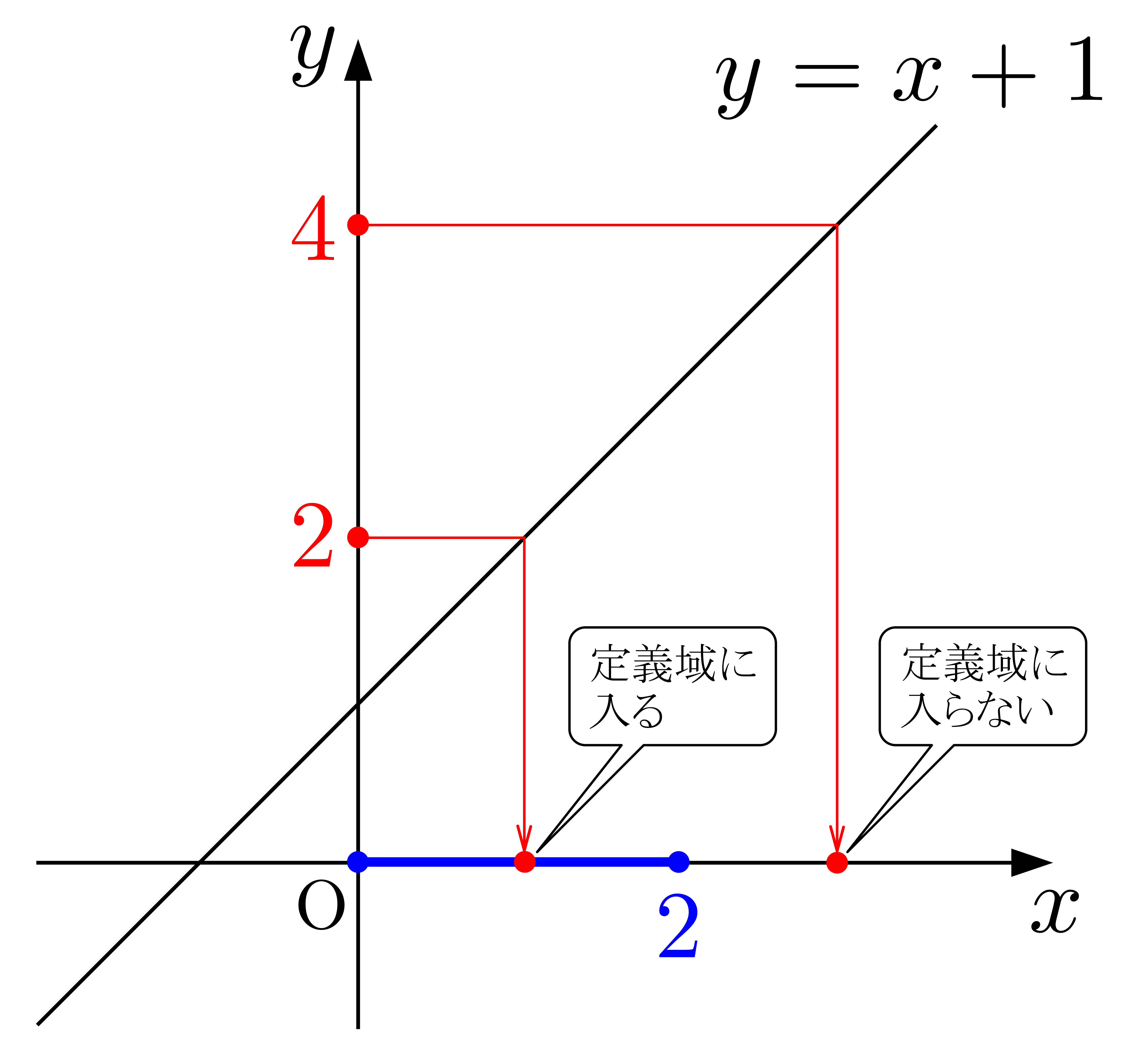

と調べていけば,\(1\leq y \leq 3\)と求まります.この頭の動きを図示すると,

のようになります.矢印の向きに注意してください.重要なのは次の(解法2)の考え方です.

(解法2)

頭の中で何でもいいから実数を思い浮かべてください.

ここでは例えば,

\[2\]

と頭に思い浮かべたとしましょう.

次に,その\(2\)に対応する\(x\)の値を求めてください.

\[2=x+1~\Longleftrightarrow~x=1\]

よって,\(1\)と分かります.

では,例えば\(4\)ならどうでしょう?\(3\)に対応する\(x\)を調べてみます.

\[4=x+1~\Longleftrightarrow~x=3\]

よって,\(3\)と分かります.

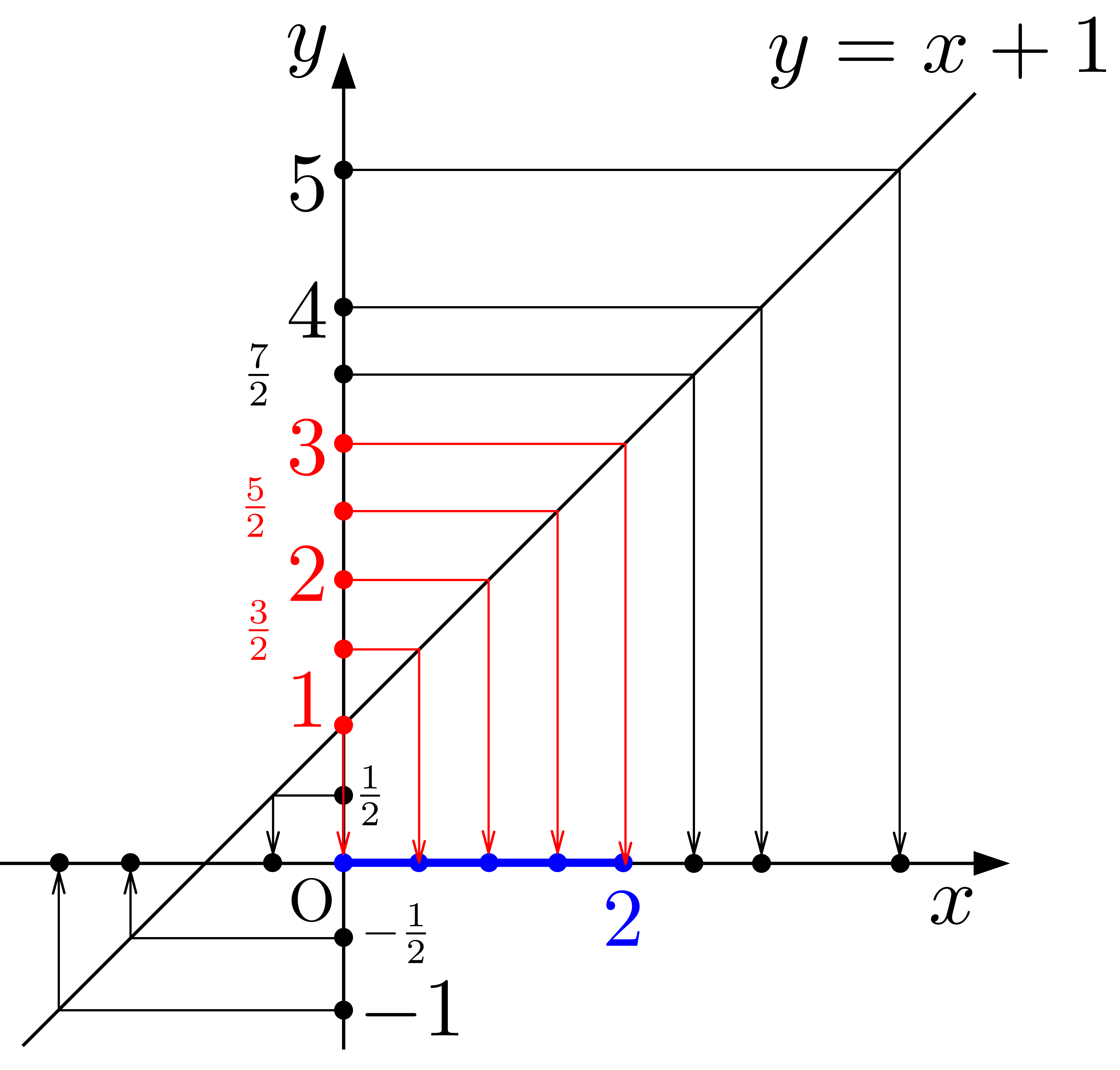

さて,今二つの例を挙げましたが,この二つの例の違いは何でしょうか?それは,

\(2\)に対応する\(x\)は,定義域にある(存在する).

\(4\)に対応する\(x\)は,定義域にはない(存在しない).

ということです.図示すると,

これを,それぞれ次のように解釈します.

「\(2\)に対応する\(x\)が定義域に存在する\(~\Longrightarrow~\)\(2\)は求める値域(の点の1つ)」

「\(3\)に対応する\(x\)が定義域に存在しない\(~\Longrightarrow~\)\(3\)は値域(の点の1つ)ではない」

また,「値域」「定義域」という言葉の定義から逆も成り立つのは明らかですから,結局,

「\(2\)に対応する\(x\)が定義域内に存在する\(~\Longleftrightarrow~\)\(2\)は求める値域(の点の1つ)」

「\(3\)に対応する\(x\)が定義域内に存在しない\(~\Longleftrightarrow~\)\(3\)は値域(の点の1つ)ではない」

と言えます.したがって,「\(y=2\)は値域上の点だが\(y=3\)は値域上の点ではない」と分かります.

以上の考え方(頭に何か数字を思い浮かべ,その数に対応する\(x\)を調べ,それが定義域内にあるかどうかを調べる)を用いて他の点についても調べてみましょう.色々な点を頭に思い浮かべて….\(4,~1,~1.5,~0.5,~5,~\frac{7}{2},~3,~\frac{5}{2},~-\frac{1}{2},~-1\cdots\)

\(4\)に対応する\(x\)は?

\(3\)です.\(3\)は定義域の点ではないので,値域の点ではありません.すなわち,

「\(4\)に対応する\(x\)が定義域に存在しない\(~\Longleftrightarrow~\)\(4\)は求める値域(の点の1つ)ではない」

\(1\)に対応する\(x\)は?

\(0\)です.\(0\)は定義域の点なので,値域の点のひとつです.すなわち,

「\(1\)に対応する\(x\)が定義域に存在する\(~\Longleftrightarrow~\)\(1\)は求める値域(の点の1つ)である」

\(\frac{3}{2}\)に対応する\(x\)は?

\(\frac{1}{2}\)です.\(\frac{1}{2}\)は定義域の点なので,値域の点のひとつです.すなわち,

「\(\frac{3}{2}\)に対応する\(x\)が定義域に存在する\(~\Longleftrightarrow~\)\(\frac{3}{2}\)は求める値域(の点の1つ)である」

\(\frac{1}{2}\)に対応する\(x\)は?

\(-\frac{1}{2}\)です.\(-\frac{1}{2}\)は定義域の点ではないので,値域の点ではありません.すなわち,

「\(\frac{1}{2}\)に対応する\(x\)が定義域に存在しない\(~\Longleftrightarrow~\)\(\frac{1}{2}\)は求める値域(の点の1つ)ではない」

\(\hspace{80mm}\vdots\)

と調べていけば,徐々に欲しい値域らしきものが求まっていくことが想像できると思います.

しかし,「数を頭に思い浮かべて~」とは言うものの思い浮かべ得る点は当然ながら無限です.その無限の数に対し上の考察を無限回行うわけにはいきません.そこでどうするか?文字を使いましょう.頭に思い浮かべ得る数の代表の文字として\(k\)を用います.そして上と同様の同値変形を行います.すなわち,

しかし,「数を頭に思い浮かべて~」とは言うものの思い浮かべ得る点は当然ながら無限です.その無限の数に対し上の考察を無限回行うわけにはいきません.そこでどうするか?文字を使いましょう.頭に思い浮かべ得る数の代表の文字として\(k\)を用います.そして上と同様の同値変形を行います.すなわち,

\[\text{\(k\)は求める値域(の点の1つ)である\(~\Longleftrightarrow~\)\(k\)に対応する\(x\)が定義域内に存在する}\]

さらに同値変形を続けて,

\[

\begin{align*}

&\text{\(k\)は求める値域(の点の1つ)である}\\

\Longleftrightarrow~&\text{\(k\)に対応する\(x\)が定義域に存在する}\\

\Longleftrightarrow~&\text{\(k=x+1\)をみたす\(x\)が定義域に存在する}\\

\Longleftrightarrow~&\text{\(x=k-1\)をみたす\(x\)が定義域に存在する}\\

\Longleftrightarrow~&\text{\(x=k-1,~0 \leq x \leq 1\)をみたす\(x\)が存在する}\\

\Longleftrightarrow~&0 \leq k-1 \leq 1\\

\Longleftrightarrow~&1 \leq k \leq 2

\end{align*}

\]

よって求める値域が\(1 \leq k \leq 2\)と求まります.

今回は簡単な値域の問題でしたので,「こんな面倒なことするくらいなら(解法1)のほうがいいだろ」と思うかもしれません.が,この考え方は値域の問題ばかりではなく,軌跡や領域の問題において根幹となる重要な考え方になります.

以上の解法(考え方)「存在条件に同値変形して処理」するこの手法を,雑誌「大学への数学」では「逆手流」と名付けています.記事のタイトルはこの名称を使わせて頂きました.

また,上の論理式において「\(k\)は求める値域(の点の1つ)である」を「\(k\in \text{値域}\)」と表し,さらに全称記号と存在記号を用いて記述すると以下のようになります.

\[

\begin{align*}

&k \in \text{値域}\\

\Longleftrightarrow~&\exists x \big[\text{\(k\)に対応する\(x\)が定義域上}\big]\\

\Longleftrightarrow~&\exists x \big[\text{\(k=x+1\)をみたす\(x\)が定義域上}\big]\\

\Longleftrightarrow~&\exists x \big[\text{\(x=k-1\)をみたす\(x\)が定義域上}\big]\\

\Longleftrightarrow~&\exists x \big[\text{\(x=k-1 \land ~0 \leq x \leq 1\)}\big]\\

\Longleftrightarrow~&0 \leq k-1 \leq 1\\

\Longleftrightarrow~&1 \leq k \leq 2

\end{align*}

\]

★解析学演習

(田島一郎解析入門P16問16)

(証明)

与えられた仮定は\(\displaystyle \lim_{x \Rightarrow a}g(x)=\beta\)すなわち

\[\forall \epsilon>0 \exists \delta>0 \big[0<|x-a|<\delta \Longrightarrow |g(x)-\beta|<\epsilon \big]\tag{\(\ast\)}\] である.問15より,この仮定から \[\beta >0 \text{のとき,}0 < \frac{|\beta|}{2} < g(x) < \frac{3}{2}|\beta|\tag{1}\]

\[\beta <0 \text{のとき,}-\frac{3}{2}|\beta| < g(x) < -\frac{|\beta|}{2} < 0\tag{2}\]

という結論を得たのだった.\((1),(2)\)から,

\[

\begin{align*}

(1)\Longrightarrow~& \frac{|\beta|}{2} < |g(x)| < \frac{3}{2}|\beta|\\

(2)\Longrightarrow~&-\frac{3}{2}|\beta| < g(x) < -\frac{|\beta|}{2}\\

\Longrightarrow~&-\frac{3}{2}|\beta| < -|g(x)| < -\frac{|\beta|}{2}\\

\Longrightarrow~&\frac{|\beta|}{2} < |g(x)| < \frac{3}{2}|\beta|\\

\end{align*}

\]

となり結局\(\beta\)の正負に関わらず\[\frac{|\beta|}{2} < |g(x)| < \frac{3}{2}|\beta|\tag{\(\ast\ast\)}\]が得られることになる.

さて,今示したいのは \[\displaystyle \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)}=\frac{1}{\beta}\] すなわち \[\forall \epsilon>0 \exists \delta’>0 \left[0<|x-a|<\delta’ \Longrightarrow \left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{\beta}\right|<\epsilon \right]\]

であった.ここで任意の\(\epsilon\)に対応する\(\delta’\)として\(\delta\)ととることにする.すると,この\(\delta\)のもとで

\[0<|x-a|<\delta \Longrightarrow \left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{\beta}\right|<\epsilon\]

が成り立つかどうか,すなわち

\[

\begin{align*}

&\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{\beta}\right|=\left|\frac{\beta-g(x)}{\beta g(x)}\right|=\frac{|g(x)-\beta|}{|\beta| |g(x)|}

\end{align*}

\]

より

\[0<|x-a|<\delta \Longrightarrow \frac{|g(x)-\beta|}{|\beta| |g(x)|}<\epsilon\]

が成り立つかどうかが問題となるが,これは仮定\((\ast)\),\((\ast\ast)\)より

\[\frac{|g(x)-\beta|}{|\beta| |g(x)|}<\frac{\epsilon}{|\beta|\frac{|\beta|}{2}}=\frac{2\epsilon}{\beta^2}\]

となり確かに成り立つ.(証明終)